目指すはダイヤモンドの堅さ!目指すコングロマリット・ポートフォリオの姿

先日の記事で,『バフェットのマネーマインド』を読んで,個別株ポートフォリオをコングロマリット化するメリットに目覚めたと書きましたが,この記事では

- どんな銘柄を選んでコングロマリット化を目指すのか

- セクターごとの比率はどうするか

といった,具体的なアクションプランを書いてみます.

コングロマリット,多角化 = 他悪化とも言われますが,コングロマリット・ポートフォリオは,各セクターから厳選したいわばドリームチームで,どんな状況にも耐えつつキラ星の如く輝き続けるダイヤモンドのように堅牢なポートフォリオとして支えてくれると期待してます.

米国株におけるセクター分類

まず米国株投資のセクターについて整理すると,米国株は下表の11セクターに分類されています.

各セクターごとに代表銘柄を2, 3個挙げてみましたが,米国株投資に興味がある方なら聞いたことがある銘柄が多いのではないでしょうか.

| セクター名 | セクター名(英語) | 代表銘柄 |

|---|---|---|

| 一般消費財 | Consumer Discretionary | アマゾン,ナイキ,マクドナルド |

| 生活必需品 | Consumer Staples | P&G,コカ・コーラ,ペプシコ |

| エネルギー | Energy | エクソン・モービル,シェブロン |

| 金融 | Finance | JPモルガン,ゴールドマン・サックス |

| ヘルスケア | Health Care | ジョンソン・エンド・ジョンソン,ユナイテッドヘルス |

| 資本財 | Industries | 3M,ボーイング |

| 情報技術 | IT | アップル,マイクロソフト,グーグル |

| 素材 | Materials | リンデ,ダウ |

| 不動産 | Real Estate | アメリカン・タワー |

| 通信サービス | Telecom Services | AT&T,ベライゾン |

| 公共財 | Utilities | アメリカン・ウォーター・ワークス |

この11セクターからどれを選ぶか,そしてセクターごとの割合をどうするかを,自分の運用方針やリスク選好によって考えていくことになります.

個別株ポートフォリオ状況

なにはともあれ,まずは足元のポートフォリオの状況確認から始まります.

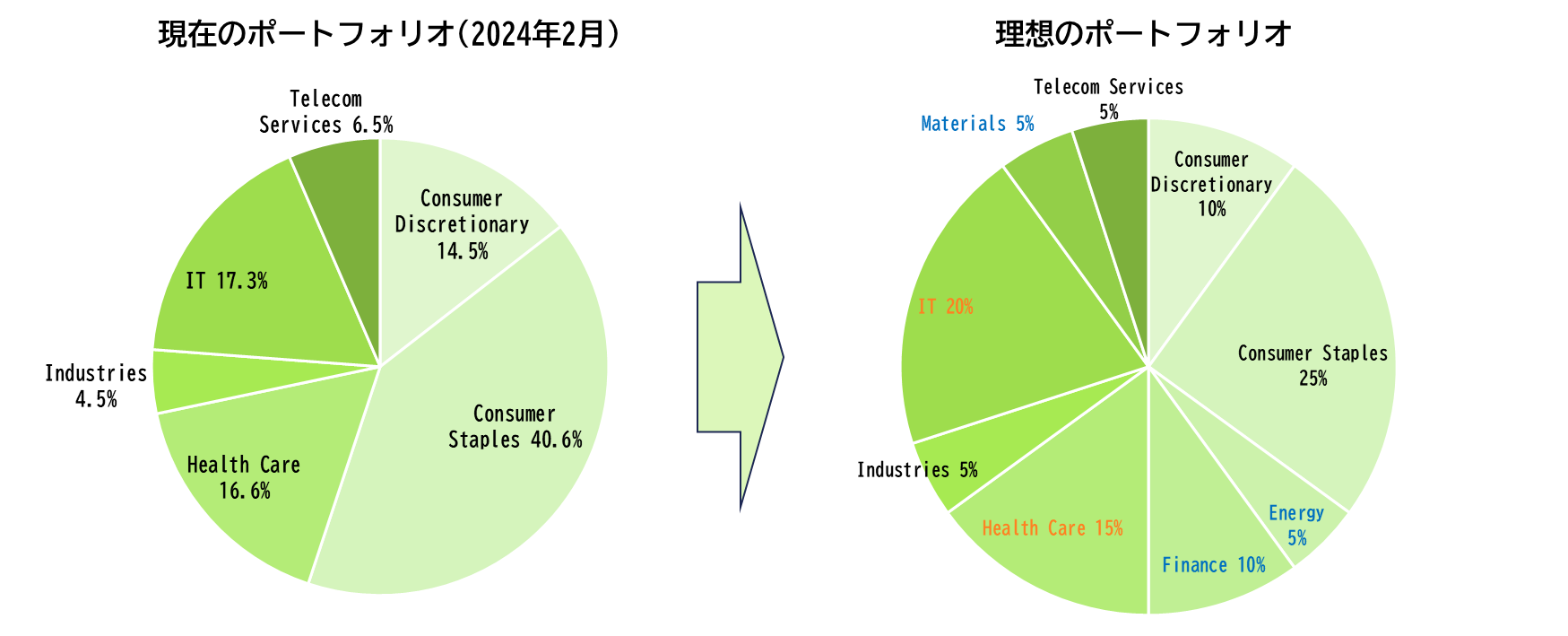

下の2つの円グラフのうち,左が今の私のセクター割合です(補足:インデックスETFも保有してますが,この円グラフは個別株のみでインデックスETFは含みません).

一般消費財・生活必需品・ヘルスケア・資本財・情報技術・通信サービスの6セクターを保有しており,既にそれなりに分散できていますが,課題は

- エネルギー・金融・素材の3セクターを追加してさらに多角化

- IT・ヘルスケアへの追加投資

- 生活必需品の割合を減らす

の3点です.

エネルギー・金融・素材の3セクターを追加

右の円グラフが理想のセクター割合ですが,これに近づけるためにまずは未保有の5セクターのうち,エネルギー・金融・素材の3つを追加する計画です.

- 金融:現在のS&P500の時価総額でも10%以上を占めるセクター,これを保有しないのはアンバランス

- エネルギー:ESGで評価は厳しいが,短中期で原油に代替するエネルギー源はなく,高い配当も魅力的

- 素材:インフレ時に高いパフォーマンス,インフレがもう少し鈍化して割高感が薄れて来たら仕込みたい

ただし,各セクターとも1社厳選の方針で,なぜなら,前回の記事でも書いたとおり継続モニタリングには私のキャパでは15社が限界ですが,既に6セクター11企業を保有していて,増やせてもあと3, 4社が限度だからです.

投資額が大きくなるので1, 2年の短期では難しいですが,5年以内に金融10%,エネルギーと素材をそれぞれ5%ずつの割合で保有できればバランスのよいコングロマリットポートフォリオができそうです.

また,公共財と不動産は保有しないつもりで,理由は

- 公共財:景気に左右されにくいが,安定性なら生活必需品や通信サービスでカバーできるし,それらのセクターに比べて成長性が乏しい.また,大きな貸借対照表と膨大な負債もデメリット

- 不動産:海外REITで代替可能

だからです.

IT・ヘルスケアへの追加投資と生活必需品セクターの最適化

まずは上記3セクターへの新規投資が優先ですが,そうなれば既保有セクターの比率は下がるので,ITとヘルスケアには追加投資をしてバランスを取りたいですが,その場合も新規投資ではなく,保有銘柄(ヘルスケア:ジョンソン・エンド・ジョンソン,IT:ディズニー,マイクロソフト,ビザ)へ追加投資する方針です.

また,生活必需品は保有銘柄を売却するつもりはないですが,特別な理由がなければ投資はせず,徐々に比率を減らしていく計画です.

まずはセクターからどの企業を厳選するか,代表銘柄のアニュアルレポートを読み込んで業界のビジネスモデルを理解して各企業ごとの強みと弱みを整理するところから始めていきます.

では,また.

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません