資産管理歴15年のアマチュア家計簿マイスターが勧める 本当に必要なグラフ【ストック編】

社会人になってからすぐに家計簿をつけ始め,私の家計簿ライフはかれこれ15年になります.

これまで実にたくさんの,それこそ累計では数百のグラフを無駄に量産してきましたが,結局本当に使うグラフは10個強で,それらのグラフを見れば,資産運用や家計状況の把握には十分だという結論に至り,最近はそれらのグラフを使い倒す一方で,新しいグラフはほとんど作っていません.

この記事では,そんなアマチュア家計簿マイスターの経験から,本当に必要なグラフを紹介します.

管理する際はストック(資産)とフロー(家計)に分けて考えるとわかりやすいので,グラフも分けて紹介します.

この記事はまず,ストック編です.

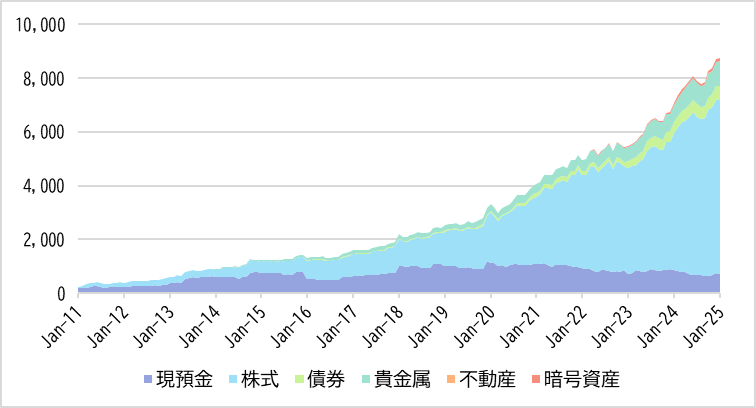

総資産グラフ

それぞれのアセットクラスの資産額がどう推移してきたかをチェックするグラフです.

後に紹介するアセットアロケーションのグラフと合わせて,今後重点的に投資するアセットクラスを決めていきます.

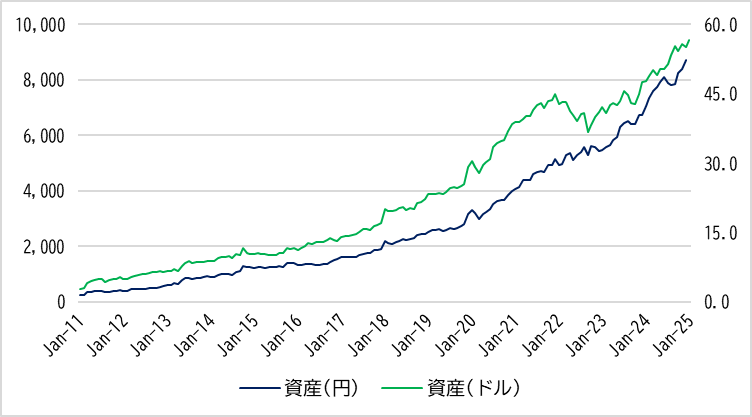

円建てとドル建て

私の資産は米国株などの純粋なドル建てで約50%,オルカンやS&P500のインデックスファンドなど,ドル連動商品を含めると全体の85%を占めるため,円安になると円建て総資産は増えますが,逆に円高では減少します.

なので,円高で資産が減少した時はドル建て資産額を見ることで,「グローバルな視点では自分の購買力は増えている」とポジティブに捉えることにしています.

アロケーション

資産額はもちろん大事ですが,資産額が大きくなるにつれて,アセット間でのバランスが大事になってきます,まさに分散投資ですね.

分散投資と言っても資産分散,通貨分散等,色々な切り口から比率を見ることが出来ますが,私が見ているのは

- アセットアロケーション

- セクターアロケーション

- カントリーアロケーション

の3つです.

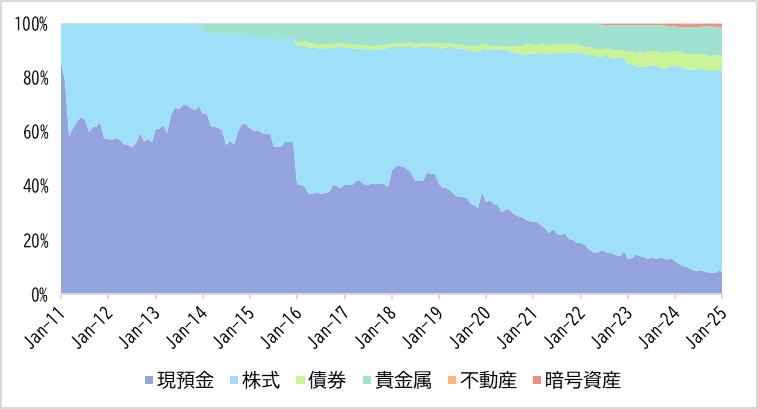

アセットアロケーション

アセットアロケーションを見ると,ポートフォリオの大きな方向性を考えることができます.

ポートフォリオの方向性は,船で例えるなら進むべき航路,最重要です.

たとえば,私の例でいうと

- 現金比率が10%弱まで落ちたので,これ以上は現金比率を下げない

- 株式の比率が大きいので,債券に少しシフトさせてもいいかも

- 貴金属だけでなく,不動産を加えて現物資産をもう少し厚くしたい

など,色々と課題が見えてきます.

アセットアロケーションで見えてくる課題は1, 2ヶ月で解決できるものは少なく,中長期のスパンで取り組む課題が多いですが,それはつまり根源的な課題でもあるので,取り組みがいがあります.

円グラフでもいいですが,私は推移の移り変わりを見たいので面グラフで見ることが多いです.

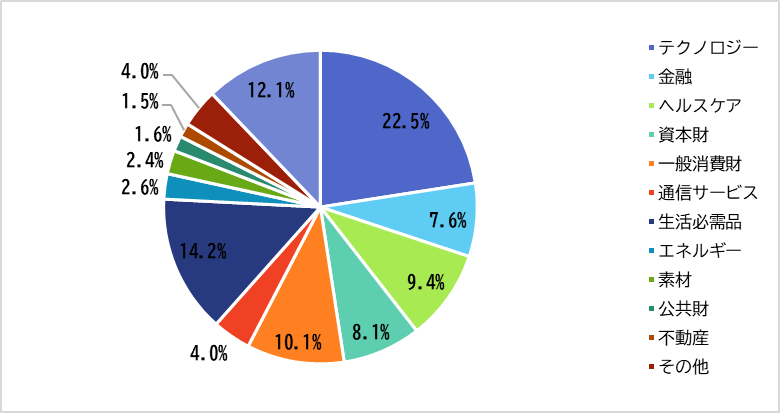

セクターアロケーション

セクターアロケーションでは,業種ごとのバランスが取れているかを確認します.

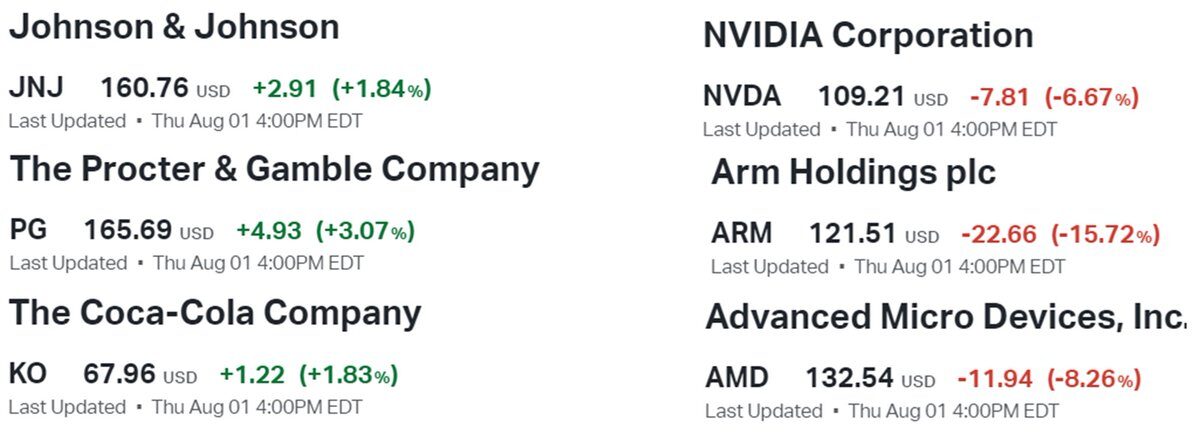

昨今,ハイテク株や半導体株が人気でしたが,そればかりに偏って投資をしていると,いざブームが去った時に食らうダメージが大きくなります.

ドラクエⅢでいくら賢者が強いからって,勇者以外を全員賢者にするパーティーはバランスが悪いのと似てますね.

去年の8月,日銀の利上げに端を発した暴落が米国株にも波及し,その中でNVIDIAなどの半導体株が総崩れする中,P&Gやコカ・コーラなどの生活必需品セクター,ジョンソン・エンド・ジョンソンなどのヘルスケアといった,いわゆるディフェンシブ・セクターは逆に上がっていて,いぶし銀な活躍を見せてくれました.

環境が良い時期にリターンを最大化するよりも逆境で生き残るほうが大切だ.

市場環境が良い時は並のパフォーマンスで事足りるHoward Marks

というように,マーケットが厳しい時をしっかりと耐え忍ぶために,セクター分散は大事です.

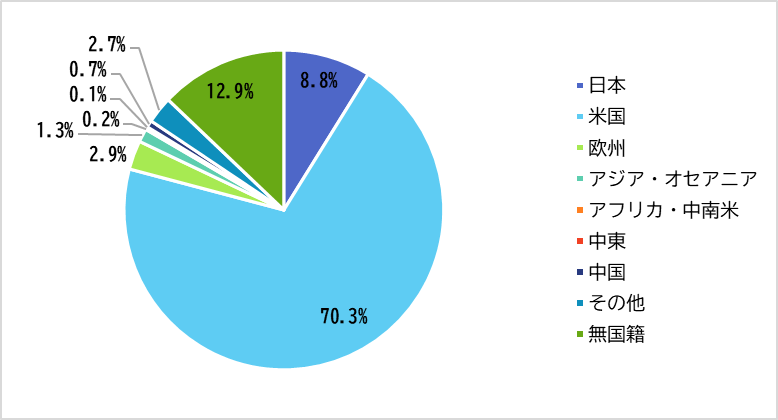

カントリーアロケーション

セクターだけでなく,国の分散も大事です.

昨今のマーケットは米国株の一人勝ちの様相ですが,覇権国家アメリカに反発する動きも世界各地で起きています.

米国の優位性が今後崩壊する,というシナリオは考えにくいと個人的には思いますが,株式の全てを米国株に振り向けるというのはやはり危険なため,ここでも国を分散する視点が大事になってきます.

私の直近のカントリーアロケーションは,米国が約7割と一目瞭然でアンバランスなので,今年は日本株に積極的に投資をして,米国のポーションを減らす戦略です.

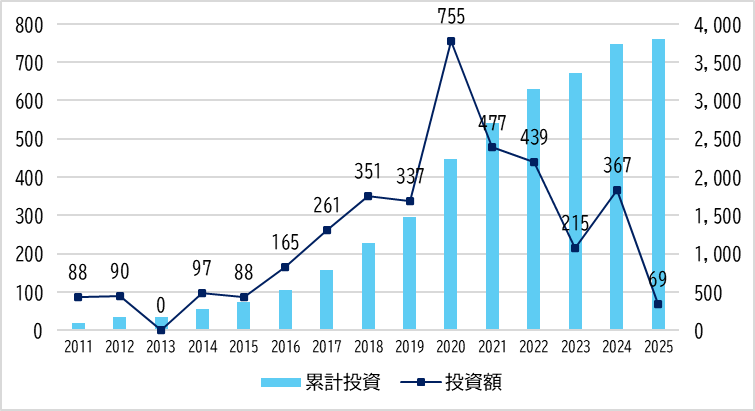

投資額

投資は何より「継続」が大切,コンスタントに投資出来ているかをチェックするためにこのグラフを作っています.

その時のマーケット状況によって大規模に買い出動したり,逆に「休むも相場」に従って冬眠することもありますが,投資額が年によって上下するのは,時間分散が出来ていないということで,長期投資の観点からあまりいいことではないので,過去と比べて今の投資水準はどうか,ということをグラフでチェックしています.

以上,私が資産管理で普段使っているグラフのストック編でした.

こうして見ると,別段複雑な管理をしているわけではなく,グラフはどれもシンプルですし,だからこそ,誰でもできるものだと思いますので,資産管理の一助となれば幸いです.

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません